Ответ на отзыв прот. Олега (Стеняева) о новом переводе Библии

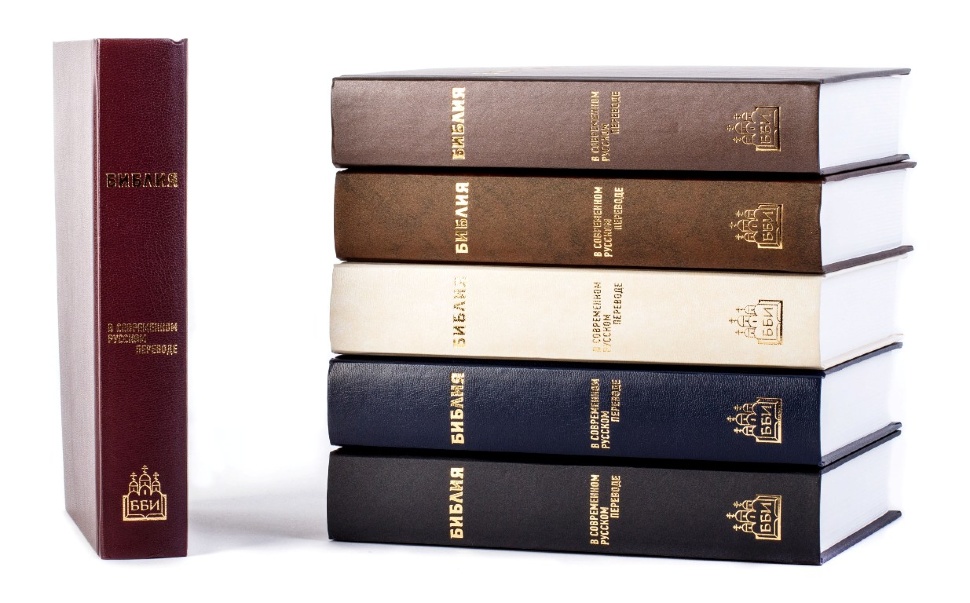

В 2015 году вышло из печати первое издание Библии в современном русском переводе под редакцией М.П. Кулакова и М.М. Кулакова. Текст этот вызвал в профессиональной и широкой читательской среде не только живой интерес, но и дискуссию, в которой обсуждались достоинства данного перевода и проблемные его решения. Конструктивные рекомендации читателей были учтены коллективом проекта в издании полной Библии (М.: ББИ, 2015), с легкой руки А. Десницкого получившей название «Заокской» (далее ЗБ – Заокская Библия). Выход ЗБ почти одновременно с Библией в современном русском переводе под редакцией М.Г. Селезнева (М.: РБО, 2011), подготовленной Российским библейским обществом (РБО), подтвердил актуальность обоих проектов и их востребованность культурным сообществом христиан России. О значимости полученных результатов говорят как положительные оценки, так и критические замечания читателей, побуждающие нас уточнять свой перевод для новых изданий.

Рост читательского интереса к новому переводу Библии ожидаемо вызвал и обратную реакцию. Некоторые верующие, консервативно настроенные, насторожились: насколько ЗБ приемлема и органична для русскоязычных христиан России? Один из таких наиболее тенденциозных откликов принадлежит протоирею Олегу (Стеняеву). (См. два близких по содержанию отзыва: https://pravoslavie.ru/91673.html; https://azbyka.ru/audio/o-novom-adventistskom-perevode-biblii.html.)

Система аргументов о. Олега сводится к следующему: (1) издание, подготовленное межконфессиональным коллективом Института перевода Библии в Заокском (ИПБ), не может не быть узко-конфессиональным; далее, поскольку (2) «любой перевод — это комментарий», ЗБявляется «комментарием на Священное Писание»; (3) подмена аутентичного текста Библии «конфессионально зашоренным» комментарием угрожает духовному единству русскоязычных христиан, так как является «ловушкой сектантов» (https://pravoslavie.ru/91673.html).

За таким откровенно тенденциозным зачином в обоих отзывах о. Олега (Стеняева) следует (4) сопоставление нескольких параллельных примеров из Синодального перевода Библии (СП), перевода РБО, ЗБ и некоторых других изданий, призванных подтвердить опасения автора.

Проанализируем, насколько справедливы аргументы о. Олега.

- Является ли Заокская Библия узко-конфессиональным изданием?

В предисловии к ЗБ сказано, что издание подготовлено межконфессиональным коллективом переводчиков, библеистов и филологов под эгидой Института перевода Библии в Заокском во главе с М.П. Кулаковым и М.М. Кулаковым, и поименно перечислены все участники проекта [ЗБ, с. 10]. Тем не менее о. Олег называет издание «адвентистской Библией» (https://pravoslavie.ru/91673.html). Закономерен вопрос: он не читал предисловия к ЗБ и ограничился именами редакторов на обороте титульного листа? — Трудно представить, что автор отзыва настолько небрежен к рецензируемому изданию. Он не знает перечисленных в предисловии переводчиков и филологов, чьи имена на слуху у читателей библейской литературы, ученых и богословов России? — Трудно поверить, что автор отзыва настолько поверхностно знаком с состоянием современной отечественной библеистики.

Между тем, как выясняется из текста отзыва, отец Олег все-таки знает, что основной состав коллектива — православные переводчики и филологи, но, видимо, считает их участие в проекте ЗБ непростительным проявлением конфессионального двуличия (https://azbyka.ru/audio/o-novom-adventistskom-perevode-biblii.html). На наш взгляд, именно намерение конфессионально и нравственно дисквалифицировать православных участников проекта и побуждает о. Олега огульно называть всех причастных к подготовке ЗБ сектантами, а саму ЗБ — сектантской.

Какова сверхзадача такого намеренного обобщения? Называя перевод под редакцией М.П. Кулакова и М.М. Кулакова «сектантской версией» Библии, сам проект ЗБ — «сомнительным», о. Олег не скрывает, что для него рассуждения о Заокском переводе Библии — лишь повод максимально жестко обозначить межконфессиональные различия между православными и адвентистами и доказать недопустимость и пагубность их взаимодействия. (Не случайно существенная часть статьи — своего рода «ликбез» по религиозной безопасности православных.)

Сегодня любому человеку понятно, что такие публичные заявления противоречат здравому смыслу, не говоря уже о политике взаимопонимания и конструктивного сотрудничества представителей разных Церквей и общин, которую отстаивают светские и религиозные руководители. Так, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с представителями религиозных объединений (2020) подчеркнул роль религиозных руководителей и стоящих за ними общин в сохранении и преумножении единства российской нации. Отмеченное Патриархом преумножение единства нации не означает конфессиональной мимикрии, которая, очевидно, видится о. Олегу в проекте ЗБ. Такую опасность, как отметил в ту пору митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) на V Международной богословской конференции РПЦ (2007), полностью исключают современные отношения Православных, Католической и Протестантских церквей (Благовест, 19.11.2007; https://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=17120), и неоспоримое тому подтверждение — конструктивное сотрудничество всех христиан во имя «просвещения России через Слово Божье» и возрождения России через доступ к Священному Писанию [ЗБ, с. 6].

Таким образом, узко-конфессиональным по справедливости нужно признать не проект ЗБ, а тот подход, который те или иные «поборники чистоты веры» используют для его дискредитации.

- Является ли Заокская Библия комментарием на Священное Писание?

Свои рассуждения о ЗБ о. Олег начинает с сакраментальной фразы: «Любой перевод — это комментарий», выдавая ее за «очевидную истину» (https://pravoslavie.ru/91673.html). Однако «истина», как выясняется, принадлежит немецкому раввину, религиозному мыслителю, лидеру реформистского иудаизма Лео Бэку (Электронная еврейская энциклопедия;https://eleven.co.il/judaism-trends/modern/10475/).

Афоризм-парадокс Лео Бэка «Любой перевод — это комментарий» (http://aphorism.msk.ru/author/1843) фиксирует, разумеется, не истину, а регулярные отступления от нее в массовой переводческой практике. Каждый читатель знает, что задача переводчика — создать на переводящем языке текст, коммуникативно равноценный оригиналу, а толкование текста или его элементов, помогающее читателю глубже понять его смысл, надлежит давать в комментариях [Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика. СПб.: Союз, 2001. С. 16; Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. М.: ОЛМА-Пресс, 2003. С. 467]. Отмеченный Бэком парадокс касается тех случаев, когда переводчик, превышая свои профессиональные права, намеренно изменяет оригинальный текст путем его сокращения, расширения или внедрения в него своих оценок, в результате чего перевод и комментарий смешиваются или замещают друг друга.

Абсолютизируя парадокс Бэка, о. Олег решил применить его к переводу Библии — и споткнулся: если утверждать, что любой перевод Библии — это комментарий, то придется признать конфессиональными все переводы Библии. Пришлось ввести оговорку ‘почти всегда’: «перевод Библии — это, почти всегда, комментарий на Библию» (https://azbyka.ru/audio/o-novom-adventistskom-perevode-biblii.html; сохранена пунктуация публикации). Оговорка ‘почти всегда’ необходима о. Олегу, чтобы разграничить «правильные» переводы и «неправильные» — переводы-комментарии. К первым он относит Синодальный перевод (СП); в разряд вторых ожидаемо зачислил новые — ЗБ и перевод РБО (https://pravoslavie.ru/91673.html).

Дабы объективно и беспристрастно оценить эту «классификацию», проанализируем здесь примеры не только из ЗБ (их анализ ниже), а из СП и перевода РБО.

Перевод РБО под редакцией М.Г. Селезнева о. Олег упрекает в искажении до неузнаваемости мессианских мест ветхозаветного текста. Доказательством служит пример из Книги Бытие — слова Господа, обращенные к змию: «Тебя и женщину я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг другу. Сын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пяту» (ср. СП: «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»; Бытие 3:15). Ратуя за буквальный перевод выражения ‘семя ее’, которым дорожит церковная традиция, о. Олег не замечает его несообразности здравому смыслу современного человека (если восстановить местоименные замены, стих в СП будет звучать так: «и вражду положу … между семенем твоим и между семенем женщины; семя будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить семя в пяту», что буквально понять невозможно; ср. метонимические замены: ‘дети / сын женщины’ и т.д. в переводе РБО; ‘потомки женщины’ и т.д. в ЗБ). Отстаиваемый о. Олегом буквализм перевода скорее отвратит современного читателя от знакомства с Библией, чем приблизит его к библейским пророчествам.

Защищая церковную традицию, о. Олег безоговорочно зачисляет СП в «правильные» переводы, не сомневаясь в его безупречности. А М.Г. Селезнев как внимательный профессиональный читатель и переводчик обращает внимание на стих из Книги Даниила в СП: «Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем» (Дан. 7:1). Помимо смысловой и стилистической небрежности (сейчас речь не о ней), М.Г. Селезнев выявляет нарушение переводчиками СП равноценности перевода оригиналу: «при всем своем буквализме, авторы Синодального перевода взяли и вставили в текст безо всякого основания слово ‘пророческие’ (такого слова в этом стихе нет ни в еврейской Библии, ни в греческой, ни в славянской)» (http://www.patriarchia.ru/db/text/1668657.html). (Желающие перепроверить наблюдение М.Г. Селезнева могут обратиться к любому подстрочнику, например подстрочнику А. Винокурова: https://bible.by/vin/27/7/.) Объективному читателю понятно, что, согласно моральному кодексу переводчика, говорить о ‘пророческом’ характере видений Даниила можно лишь в комментарии, но никак не в основном тексте перевода. На многочисленные отклонения СП от оригинала и тенденциозные его интерпретации указывал в свое время и И.Ш. Шифман [Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М., 1987. С. 224].

В чем решение проблемы? Можно ли создать перевод Библии (и любой другой книги), свободный от комментаторских коннотаций и акцентуации смысла? — Да, считает о. Олег, — буквальный. Будет ли такой перевод коммуникативно равноценным оригиналу? — Нет, считаем мы, так как он убьет многозначность слова, разрушит лексическую сочетаемость и синтаксическую цельность оригинального текста, лишит его смысловой глубины и смысловой перспективы и если не превратится при этом в полную бессмыслицу, то и коммуникативной функции — главной задачи перевода — точно не выполнит.

Требуя от переводчика моральной ответственности за равноценность перевода оригиналу, читатели должны понимать, что переводчик — живой мыслящий человек, сын своей эпохи, носитель своей национальной культуры, и потому его перевод органично включает его понимание и интерпретацию оригинала для современников и соотечественников и этим отличается от перевода буквального, не имеющего смысловой глубины и смысловой перспективы. В этой логике и принят сегодня принцип ‘смыслового перевода’: по мнению о. Ианнуария (Ивлиева), «основная задача переводчика — лингвистическая точность. Не буквальная передача, а точность семантическая, точность по смыслу» (IV Свято-Троицкие ежегодные академические чтения в РХГА, 15.06.2006; https://rhga.ru/science/conferences/rusm/russian_thought/memory_ss_averintsev.php).

Это отнюдь не превращает перевод в комментарий, как утверждает о. Олег, оперируя парадоксом Лео Бэка. Другое дело — мера такой смысловой акцентуации: несвобода любых переводчиков (православных, католиков, протестантов и др.) от комментаторских коннотаций неминуемо обернется конфессиональной зависимостью — и конфессиональной зашоренностью как предельным, недопустимым ее проявлением.

Условием свободы перевода от конфессиональной зависимости является сотрудничество переводчиков разной конфессиональной принадлежности, основанное на принципах взаимного доверия и конструктивного контроля результатов совместной работы. — Таким и был изначально замысел Михаила Петровича Кулакова – проект, ориентированный на создание межконфессионального перевода Библии, максимально коммуникативно равноценного оригиналу.

(3) Является ли Заокская Библия «ловушкой сектантов»?

На этот вопрос мы по сути ответили, излагая выше концепцию ЗБ. Выступать противкультурно-просветительского проекта перевода Библии межконфессиональным коллективом профессионалов может только читатель с узко-конфессиональной системой взглядов — по принципу «Баба Яга против». Видеть в новых переводах Библии «ловушку сектантов» может только читатель, как нам представляется, не вполне уверенный в собственной религиозной идентичности.

(4) Анализ параллельных примеров

Следующий далее в обеих публикациях пристрастный разбор о. Олегом переводческих версий показывает, что он, при всей своей тенденциозности, достаточно внимательный читатель, который в целом радеет за аутентичный перевод Библии и потому строго указывает переводчикам ЗБ на их неточности и огрехи и искренне радуется их удачам — «прекраснейшим литературным находкам в переводе целых массивов библейских книг» (https://azbyka.ru/audio/o-novom-adventistskom-perevode-biblii.html).

Ответим на замечания о. Олега (Стеняева).

(а) ‘Предание’. Главное и, пожалуй, единственное существенное замечание о. Олега связано со словом ‘Предание’. Проблема вызвана нашей попыткой помочь читателю разграничить два значения этого слова: ‘Предание апостольское’ и ‘предание человеческое’ (Мф 15:2–3, 6; Мк 7: 3, 5, 8, 9; 1 Кор 11:2; 2 Фес 2:15, 3:6 и др.). С этой целью мы развели их лексически и для обозначения ‘Предания апостольского’ применили слова ‘истина’, ‘наставление’, ‘учение’ в качестве контекстуальных (понятно, не языковых) его синонимов; ср.: «Я же хвалю вас за то, что вы помните всё, чему учил я и что делал, и держитесь наставлений» (ЗБ); «Хвалю вас, братия, что вы всё мое помните и держитесь предания» (СП; 1 Кор 11:2). Однако затем, уточняя текст перевода, мы решили, что противопоставление ‘Предания апостольского’ и ‘предания человеческого’ драматичнее и убедительнее для читателя, если они, как в оригинале, используются в качестве контекстуальных антонимов, и применили к их переводу исторический подход, так как «в оригинале этим словом обозначается некое слово (весть), которое передается от одного к другому, то есть ‘парадосис’ означает ‘передачу’, ‘оставление в наследство’ и указывает прежде всего на действие, на процесс передачи» (Е.В. Зайцев; архив ИПБ). В ответ на замечание о. Олега приводим уточненный перевод, в котором восстановили слово «предание»: «Я же хвалю вас за то, что вы помните всё, чему я учил, и придерживаетесь предания, о котором я поведал вам»; ср. также обновленный перевод другого стиха: «Стойте же, братья, твердо и держитесь преданий, которым мы вас научили и устно, и в письме нашем!» (2 Фес 2:15)

(б) Исх 3:5. По поводу «святой земли». Конфессиональное искажение смысла о. Олег усмотрел в нашем переводе: «Бог остерег его: Не подходи ближе. Сними обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, свято» (ЗБ); ср.: «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (СП). Однако мы опустили в данном переводе слово ‘земля’ с целью передать динамизм оригинального высказывания, так как святость конкретному месту на земле придает Богоявление (теофания) или присутствие Бога. На наш взгляд, считать это конфессиональной подменой некорректно.

(в). Пс 5:8. Конфессиональный подход видит о. Олег и в переводе стиха: «А я, по милости Твоей великой, в Дом Твой смогу войти и, благоговея пред Тобою, смогу поклониться Тебе, лицомк святому Храму Твоему обратившись» (ЗБ); ср.: «А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем» (СП). О. Олег настаивает на ‘поклонении верующих храму’; мы же, как и в предыдущем примере, связываем святость храма с присутствием Бога, что и передали читателю с помощью курсивной разметки (прием, поясним для читателя, внеконфессиональный).

(г). 1 Фес 5:12. Под подозрение о. Олега попал и перевод: «а еще просим вас, братья, воздавайте должное тем, на кого Господь возложил ответственность за вашу общину и кто трудится среди вас и наставляет вас» (ЗБ); ср.: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас» (СП). Здесь слово ‘проистамэнус’ (‘предстоящий’, ‘стоящий впереди’) переведено не православным термином ‘предстоятель’, как того требует о. Олег, а синонимичной ему идиомой ‘ответственный за общину’, приемлемой для верующих всех конфессий.

(д) Лк 23:43. Еще один упрек о. Олега связан с пунктуационным оформлением (точнее, с его отсутствием) стиха: «И ответил ему Иисус: „Заверяю тебя сегодня будешь со Мною в раю“» (ЗБ); ср.: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (СП). Сняв все знаки препинания, мы стремились максимально приблизить перевод к оригинальному греческому тексту, в котором изначально не было знаков препинания. Критикуя такой подход, о. Олег предлагает два варианта пунктуации: «Заверяю тебя, сегодня будешь со Мною в раю» — для православных; «Заверяю тебя сегодня, будешь со Мною в раю» — для адвентистов. Таким образом, его рекомендация пунктуационно оформить стих — открытая провокация: в любом из предложенных вариантов текст перевода подменяется тем самым «конфессиональным комментарием», против которого он якобы борется (https://pravoslavie.ru/91673.html). Будучи сторонниками внеконфессионального перевода Библии, мы предоставляем читателю свободу самому решить непростой вопрос выбора. А дабы избежать упреков в пунктуационной небрежности, мы предлагаем оформление, правильное с точки зрения русской пунктуации, свободное от конфессиональной ангажированности и семантически нагруженное в психолингвистическом аспекте: «Заверяю тебя… сегодня… будешь со Мной в раю» (многоточие в данном случае — способ передать речь с затруднениями, которые возникают у распятого на кресте Иисуса Христа, разговаривающего с покаявшимся разбойником).

***

Подводя итоги, еще раз заявляем: мы готовы к конструктивному диалогу, благодарны внимательным читателям Заокской Библии, в том числе о. Олегу, за его отдельные замечания, которые нам представляются уместными, и продолжаем работать над уточнением и совершенствованием своего перевода. В этой своей работе мы открыто выступаем против конфессиональных провокаций и требований подчинить перевод тому или иному вероучению, так как считаем этической нормой своей переводческой деятельности свободу от конфессиональной зависимости.

Короче говоря, работа над текстом продолжается. В настоящее время мы готовим второе уточненное издание, и при этом учитываем все отзывы, которые поступили к нам в Институт перевода Библии им. М.П. Кулакова от самых разных читателей. Например, от православного исследователя И.А. Новицкого (и в книге, и в частной переписке), протестантского исследователя Юрия Денисова, от Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета (прот. Владимир Воробьев написал подробный отзыв еще на этапе подготовки полной Библии). На сегодняшний день внесено около 1500 стилистических и смысловых поправок только в Новом Завете: в частности, мы сократили число инверсий и принципиально уменьшили число курсивных вставок (от переводчика). Мы готовы к диалогу со всяким внимательным и заинтересованным читателем в поиске более или менее точного слова или выражения.

Канд. филол. наук В.С. Ляху, И.В. Лобанов, сотрудники Института перевода Библии им. М.П. Кулакова