Кризис жилья в США достиг критической точки.

Арендные ставки стремительно растут, бездомность увеличивается, а рабочие районы вытесняются и теряют свою идентичность. Это кажется беспрецедентным — но на самом деле мы уже были здесь раньше.

В 1950–60-х годах проблемы жилья и городского неравенства находились в центре национальной политики. Американские города боролись с быстрым упадком, сегрегацией, низким качеством жилья и последствиями строительства автомагистралей и проектов “обновления городов”, которые вытеснили сотни тысяч преимущественно малоимущих и чернокожих жителей.

Федеральное правительство решило действовать.

Президент Линдон Б. Джонсон запустил одну из самых амбициозных программ в области городской политики — Программу “Города-модели” (Model Cities Program).

Как исследовательница в области жилищной справедливости и градостроительного планирования, я изучала, как эта недолговечная инициатива стремилась уйти от поверхностных попыток борьбы с бедностью и вместо этого устранить её структурные причины, дав сообществам возможность самим формировать своё будущее.

Построение Великого общества

Программа “Города-модели” появилась в 1966 году как часть инициативы Джонсона «Великое общество» — широкомасштабного плана по устранению бедности, уменьшению расового неравенства и расширению социальных программ в США.

Ранее действовавшие программы обновления городов жёстко критиковались за массовое выселение цветных сообществ — зачастую при поддержке федеральных средств, шедших на строительство шоссе и очистку «трущоб», что приводило к разрушению целых районов и оставляло людей без достойного жилья.

Администрация Джонсона решила подойти к вопросу более комплексно. Закон «О демонстрационных городах и развитии мегаполисов» создал федеральную платформу, позволившую городам координировать на районном уровне жильё, образование, занятость, здравоохранение и социальные услуги.

Чтобы участвовать в программе, города должны были подать заявку на планировочные гранты с подробным анализом условий в районе, целями и стратегиями решения проблем.

Федеральные средства поступали напрямую в местные органы власти, которые затем заключали договоры с учреждениями и общественными организациями. Эти средства можно было использовать гибко — но только в рамках локально адаптированных планов. Например, Канзас-Сити использовал деньги программы, чтобы создать программу микрокредитования для поддержки малого бизнеса.

В отличие от предыдущих инициатив, “Города-модели” предполагали «всеобъемлющие» и «сфокусированные» усилия — как говорил сам Джонсон. Это была не просто застройка улиц или строительство социального жилья. Это было стремление к новому типу партнёрства между властью и теми, кто больше всего страдал от бедности и расизма.

Революционный подход к бедности

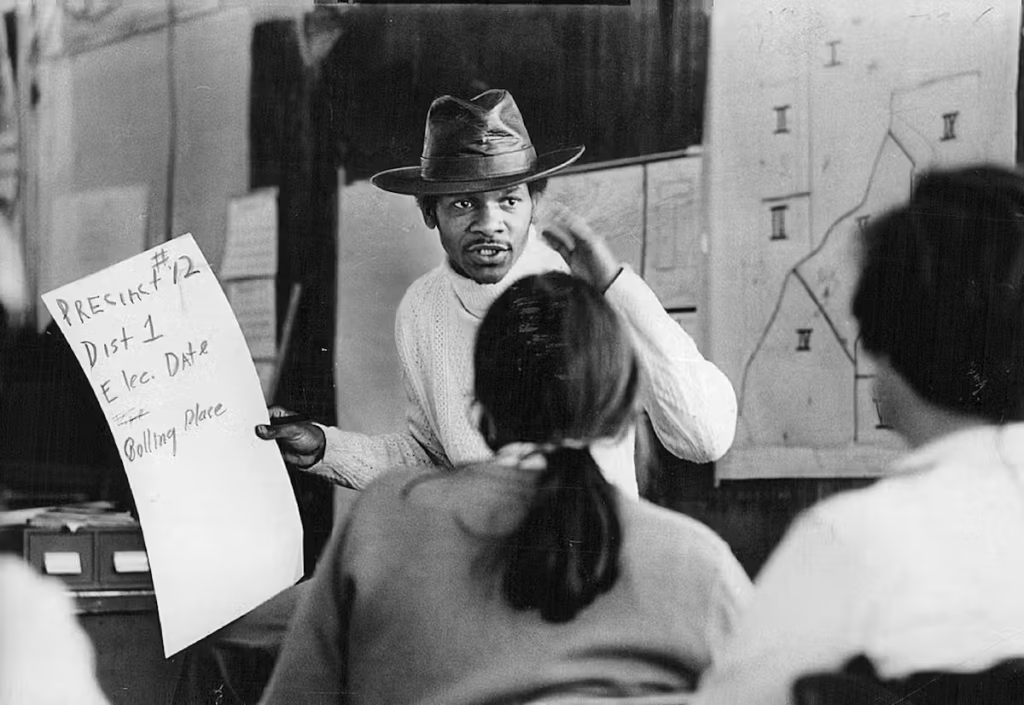

Уникальность программы заключалась не только в её масштабе, но и в философии. В её основе лежал принцип «широкого участия граждан», требовавший от городов обеспечить вовлечённость самих жителей в планирование и надзор за местными инициативами.

Программа вдохновлялась и гражданскими правозащитниками. Один из её ключевых архитекторов, Уитни М. Янг-младший, предложил идею «внутреннего Плана Маршалла» — по аналогии с программой восстановления Европы после Второй мировой войны — чтобы исправить многовековое расовое неравенство.

Его видение легло в основу подхода “Городов-моделей”: системные инвестиции в жильё, здравоохранение, образование, занятость и развитие гражданского лидерства в сообществах меньшинств. В Атланте программа финансировала клиники и курсы профессиональной подготовки, а также советы местных лидеров, в которых впервые малоимущие жители получили прямой голос в распределении бюджетных средств.

То есть местные жители были не просто получателями помощи. Они становились планировщиками, советниками, иногда — и сотрудниками.

Этот подход породил новый тип служения — то, что социологи Мартин и Кэролин Нидлман назвали «партизанами бюрократии».

Это были радикальные планировщики — зачастую молодые, идеалистично настроенные, тесно связанные с жизнью местных районов. Благодаря финансированию “Городов-моделей” местные органы могли нанимать таких людей в качестве сотрудников.

Работая изнутри государственных структур, они бросали вызов иерархическим методам управления и продвигали планирование, исходящее из нужд и взглядов самих жителей.

Их работа была революционной не потому, что они разрушали институты, а потому, что переосмысляли, как эти институты могут функционировать — ставя в центр голос тех, кто раньше был исключён из системы.

Укрепление связей в сообществах

Во многих городах по всей стране городские планировщики боролись за то, чтобы перенаправить государственные ресурсы на приоритеты, определяемые самими местными жителями.

В некоторых городах, таких как Тусон, программа финансировала образовательные инициативы, включая двуязычные культурные программы и стипендии для местных студентов. В Балтиморе средства пошли на мобильные медицинские услуги и спортивные программы для молодёжи.

В Нью-Йорке программа поддержала новый тип жилых проектов под названием «жилые карманы» (vest-pocket developments) — это были среднеразмерные здания или комплексы, построенные на пустующих участках или слабо используемой земле. Такие дома, как Betances Houses в Южном Бронксе, добавляли жилую плотность без масштабной перестройки — в противоположность программам обновления середины XX века, разрушившим целые кварталы, где жили самые бедные жители города. А, например, в Сиэтле вместо сноса старых домов средства использовали для их ремонта — чтобы сохранить дух районов.

Цель: создать доступное жильё и при этом сохранить целостность сообществ.

Что пошло не так?

Несмотря на амбициозную цель, программа «Города-модели» столкнулась с сопротивлением почти с самого начала. Её недофинансировали и не обеспечили политической стабильностью. Хотя ожидалось, что ежегодно программа будет получать около 2 млрд долларов, реальное финансирование составляло около $500–600 миллионов и распределялось между более чем 60 городами.

Позже политическая ситуация изменилась. Хотя программа была разработана в духе оптимизма середины 60-х, её реализация пришлась уже на президентство Ричарда Никсона (с 1969 года). Его администрация отодвинула на второй план «программы для людей» и сосредоточилась на капитальных вложениях и физическом развитии. Требования к участию граждан ослабили, а контроль всё чаще оставался в руках местных чиновников, в результате чего голос обычных людей, ради которых программа создавалась, оказался на периферии.

В Сан-Франциско, Чикаго и других городах граждане вступали в конфликты с бюрократами по вопросам прозрачности, власти и управления. Где-то участие сводилось к номинальной «консультации». В других местах внутренние конфликты и политическое давление сделали устойчивое соуправление невозможным.

Критики, в том числе чернокожие общественные деятели и активисты за гражданские права, предупреждали, что программа рискует превратиться в новую форму «неоколониализма», где язык «расширения прав» лишь маскирует концентрацию власти в руках белых чиновников и федеральных администраторов.

Наследие, к которому стоит вернуться

Хотя программа была окончательно свернута к 1974 году, её наследие продолжает жить.

Во многих городах она подготовила поколение чернокожих и латиноамериканских лидеров, что, по мнению специалистов по сообществам Джона Сассо и Присциллы Фоули, стало «малозаметной революцией». В своей одноимённой книге они описывают, как участники программы позже становились муниципальными депутатами, основателями НКО и адвокатами справедливого городского развития.

Программа также повлияла на дальнейшие практики:

- участие граждан в составлении бюджета

- трасты общественных земель

- инициативы планирования на уровне районов

Всё это выросло из главной идеи программы: жители должны сами участвовать в формировании будущего своих сообществ.

Да, программа не достигла всех целей. Но она создала пространство для демократического эксперимента.

Сегодняшний жилищный кризис требует структурных решений

Кризис доступности жилья связан с другими пересекающимися кризисами: изменением климата, экологической несправедливостью, неравенством в здравоохранении. Все они несут усиленные риски для уязвимых слоёв населения.

Разрозненные меры — будь то жилищные ваучеры или узкие программы соцпомощи — оказываются неэффективными.

Сегодня, когда политики снова обсуждают, как ответить на растущее неравенство и дефицит доступного жилья, утраченная надежда программы «Города-модели» предлагает важные уроки.

Она была далека от идеала.

Но она показала, как локальное, демократичное планирование может стать основой здоровья, безопасности и солидарности.

Деянира Неварес Мартинес

Доцент кафедры градостроительства и регионального планирования

Мичиганский государственный университет (Michigan State University)