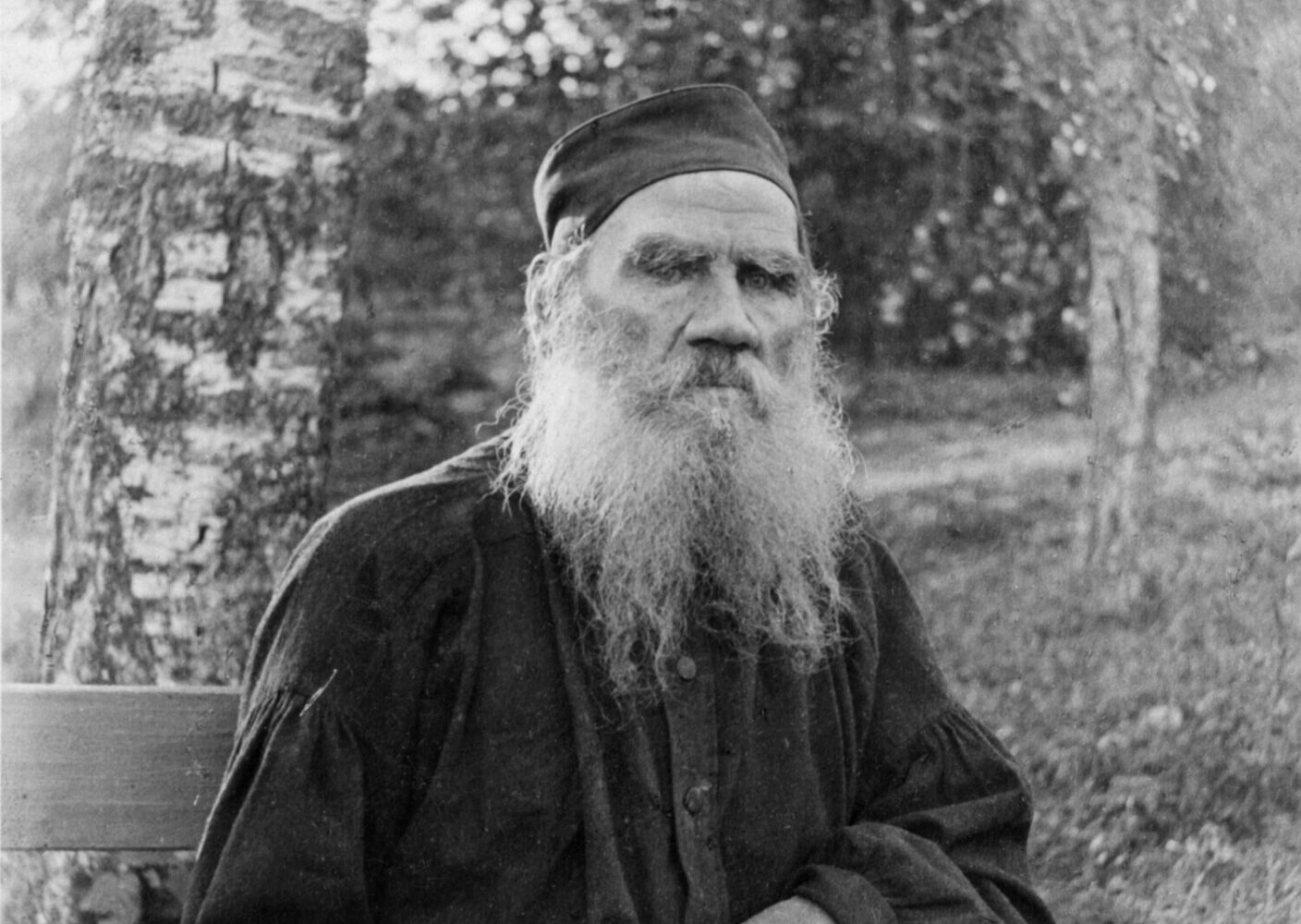

Мы не знаем, какова сегодня русская интеллигенция, но мы знаем, что есть в произведениях Радищева, Толстого и Ахматовой, Рахманинова, Стравинского и Шостаковича. Здесь не оправдание насилия, а протест против насилия. И восстание против структур зла.

Это очевидно — Толстой был бы на стороне жертв, и проблема для него заключалась бы в том, как примирить это с идеей непротивления злу насилием.

Полемисты, видевшие в этой важной для русского писателя мысли концепцию, противоречащую не только основному человеческому инстинкту защиты, но и практическому согласию на зло, обычно приводили в пример обиженного ребенка. Если бы Вы, Лев Николаевич, стали свидетелем ситуации, когда злодей жестоко обращался с беззащитным ребенком, остались бы Вы при своих моральных принципах и считали, что для спасения жертвы нельзя применять насилие?

Толстой обычно отвечал уклончиво — мол, никогда не был в такой ситуации. Это означало, что жизнь пишет свои сюжеты, но нужно проецировать идеальную версию, в соответствии с принципами веры и сердца. Когда от него потребовали конкретного ответа, что он будет делать в таком случае, он ответил, что убежден, что лучше всего было бы направить насилие агрессора на себя.

Реальность страданий, духовный ад

К подобному эффекту приводит не только продолжающаяся война, жертвой которой является Украина, но и российская культура, не способная силой противостоять злу агрессора. Но ней бьет каждый акт насилия, происходящий за нашей восточной границей — слеза ребенка, из-за которой Иван Карамазов хотел вернуть Богу свой проездной билет, умноженная до гигантских размеров. Не слезливо-философская идея и литературная метафора, а реальность индивидуального страдания. По ней также бьет волна боли жертв, их обвинения в том, что она не смогла остановить ни одной пули, и что Европа и мир, завороженные ее песней сирены, отказались увидеть реальные размеры имперского российского рессентимента.

В нашей стране одной из первых «жертв» в этой сфере стала опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» — ее премьера в Большом театре Национальной оперы, запланированная на апрель, была без раздумий отменена после начала войны. Соединение поэзии Пушкина, музыки, которая до сих пор сияет палитрой ярких красок, и имперского государствообразующего мифа приобретает сегодня совершенно иное выражение. (Как и сотни, тысячи произведений — но не все).

За этим решением последовало исключение всех произведений русских композиторов из программы Пасхального фестиваля Людвига ван Бетховена, неофициальная подписка на русскую культуру в программах Radio Two, вопросы о том, следует ли подвергать книги русских писателей потребительскому бойкоту, отказываясь от их чтения и продажи. И многие, многие другие. Война — не время для нюансов. Если все политизировано, то и культура становится политической, а национальные атрибуты определяют ее цвета.

Толстого не спрашивали, что бы он сделал, если бы увидел по телевизору изнасилование беззащитной жертвы. Возможно, что эта ситуация стала бы для него синонимом духовного ада. Даже если мы по-разному определяем сочетание испытываемых нами чувств, во главе их стоит чувство бессилия и желание хотя бы символического протеста, который восстанавливает ощущение собственной силы и субъективности. Жест бойкота, отторжения, отмены, теоретически важной для виновника, должен задеть его, показать, что его действия привели к ситуации, не имеющей прецедента в истории культуры этого народа, который строит свой этос на со-страдании.

Рождение русской интеллигенции

В книге с символическим названием «Русская идея» — авторской истории русской мысли, созданной Николаем Бердяевым, — этот выдающийся философ вызывает в памяти фигуру Александра Радищева, классика русской литературы XVIII века. Бывший военный прокурор и помещик, он был приговорен к смерти за критику системы крепостного права, выраженную в книге с невинным названием «Путешествие из Петербурга в Москву».

Он опубликовал ее сам, анонимно, не делая выводов из того, что наборщики сначала отказались собирать его работу. Печатная работа попала на стол Екатерины II, которая (точнее, 7 июля 1790 года, как записал ее секретарь) просмотрела работу Радищева со словами: «Это бунтовщик хуже Пугачева». Этот, как мы бы сказали сегодня, идеальный «blurb», кстати, является единственным предложением этого автора, вошедшим в историю. Конечно, Радищев вошел в нее — благодаря своим стихам и прозе, но прежде всего благодаря своей жизни.

И если уж мы взялись за цитаты — Бердяев вспоминает начальную фразу «Путешествия из Петербурга в Москву»: «Я оглянулся вокруг — душа моя была потрясена человеческим страданием», фактически утверждая, что в момент написания этого предложения родилась русская интеллигенция.

Узник совести

Мы не знаем, какова сегодня русская интеллигенция, что она видит, когда смотрит вокруг, что движет ее душой, но мы знаем, что она находит в творчестве Радищева, Толстого и Ахматовой, Рахманинова, Стравинского и Шостаковича. Там есть то, что императрица заметила и предсказала для современной русской культуры. Не оправдание насилия, а протест против насилия. Не апофеоз эгоизма, а мышление против самого себя. Не довольное спокойствие, а тревога и восстание против структур зла. Взятые не жертвами, а невольными соучастниками — бунт хуже пугачевского.

Радищев действительно навлек на себя насилие. И он выиграл в этом, потому что после смертного приговора стало только лучше. «Из жалости и для общей радости» высшая мера наказания была заменена ссылкой, и автора «Путешествия из Петербурга в Москву» высадили в Илимске под Иркутском. Он стал образцом для следующих поколений узников совести, размышляя в Илимской крепости о человеке, его смертности и бессмертии (так называется написанный там трактат).

Смена власти постепенно возвращала его к жизни — от освобождения из ссылки и домашнего ареста в родовом имении до возвращения в Петербург и на государственную службу, в круг высших чиновников империи, единодушно одобривших его приговор несколькими годами ранее, возвращения на собственных условиях и с неизменными взглядами, — но конфликт между идеалами и реальностью довел его до самоубийства.

Позволить русской культуре заснуть и спать?

Но вернемся под наше солнце, ровно через двести двадцать лет после смерти трагического покровителя русской интеллигенции, солнце ранней весны 2022 года. Отказ от контактов с русской культурой сегодня может быть формой самонаказания — за равнодушие и наивность, конформизм и комфорт, которые в той или иной пропорции позволили нам жить нормально, хотя и беззаботно, когда режим Владимира Путина предпринял шаги, требующие ответных действий. Сегодня любой человек без труда назовет знаки, которые были пробными шарами нынешней ситуации. Ведь не только «Освенцим не упал с неба», но и война в Украине тоже. Имеет смысл отвернуться от Радищева, от русского искусства и культуры. Это именно сознательное наказание себя. Лично я, однако, отвергаю эту идею — как слишком «русскую».

Сегодня сами россияне резко отворачиваются от Радищева и Толстого. На седьмой день войны музей русского писателя в Ясной Поляне организовал «Масленицу» — карнавальный праздник перед пасхальным постом.

Рожевич, которому в старости все чаще не хватало слов, процитировал стихотворение Норвида. Приглашение на Масленицу дома Толстого, размышления о месте хозяина во всем этом, напоминает содержание стихотворения Норвида. Она озаглавлена «Буонаротти». — и гласит: «Сладко засыпать, слаще быть из камня/Сегодня, когда так много позора и пятен/Не чувствовать, не видеть, лежать как в могиле/Что сравнится с такой прекрасной ночью?

Должны ли мы позволить русской культуре засыпать и спать? Должны ли мы позволить себе жить без мечты Толстого? А может быть, после минутной необходимой дремоты, отделяющей прошлое от того, что происходит сейчас, взглянуть на него заново и, увидев его в сегодняшнем свете, понять драму Толстого после 24 февраля.

Радослав Романюк

Родился в 1975 году, литературовед, эссеист, редактор. Автор тома очерков о философско-религиозной мысли Льва Толстого «Религиозная драма Толстого», сборника биографических очерков «Один» и двухтомника «Другая жизнь. Биография Ярослава Ивашкевича». Под его редакцией вышло десять книг, включающих дневники, эссе, письма, поэтические переводы и стихи Ярослава Ивашкевича, Константина А. Еленского и Чеслава Милоша. Сейчас он работает над книгой о Ежи Новосельском и Тадеуше Ружевиче. Он выпускает подкаст «Pełnia Literatury. Литературный ночной подкаст». Живет в Варшаве.

Источник: Wiez